こんにちは、あるいはこんばんは、「家事したくない」諸君。

『ない家事研究所』の Tanjism(タンジズム)だ。

家事したくな〜い!

この家事イヤだ〜!

これは私の口癖であり、恐らく諸君も普段、つい口からこぼれているのではないだろうか?

もしかしたら「それはワガママだ」と、指摘されるのが怖くて、陰でこっそりつぶやいているかもしれない。

けれどもそれは、本当にワガママなのか?

「人は生まれながらにして、みな自由であり平等である」

との言葉を思い出し、だからと言って「家事したくない」と言ってもいいのだろうか?

答えはもちろん。

声を大にして「家事したくない!」と言うのが正解だ。

人間はみな、ワガママな生物なのだから。

むしろ諸君は、人からの指摘を気にし過ぎて、自分の人生を「したくない」ことに費やしていないだろうか?

自分以外の誰かの人生のために、自分の人生を犠牲にし過ぎていないだろうか?

自分の人生がいかに短いか、気付けているだろうか?

「時間」は誰にでも平等だが、「人生」は不平等?

時間は地球上に住むすべてのものに平等に与えられる。

老若男女、国籍も全く関係ない。

おっと、理系の諸君!

ここにアインシュタインの一般相対性理論を持ち込むのはナンセンスだ。

たしかに地球上で標高の低い方が、高い方よりも時間がゆっくりと流れることが知られているが微々たるものだ。

ここでは無視できると考えていいぜ。

さて巷では「人生100年時代」などと言われている。

1日24時間とすると、365日で8,760時間。

4年に1度の閏年が100年間で25回あるとすると、ざっと100年間=875,400時間である。

仮に100歳まで生きるとすると、この875,400時間は平等に与えられる時間だ。

ここで問題なのは、この875,400時間をどう使えるかは、各個人それぞれ異なるということだ。

自分の能力、社会的立場、置かれている状況によっては、自分自身で自由に時間を使えないかもしれないだろう。

自分自身で自由に時間を使えないということが、どう人生に影響を及ぼすのか?

自分自身で自由に時間を使えないということは、自分以外のなにかによって、人生が決められているということ。

自分以外のなにかというのは、例えば他人かもしれないし、自分自身の置かれている状況かもしれない。

ありきたりかもしれないが、人生をマラソンに例えてみる。

自分自身で自由に時間を使える人は、ずっと走り続けてもいいし、自分の好きな時に休憩してもいい。

疲れた時、走ることに飽きた時、自由に休憩できる。

もしかしたら、走っている時間よりも休憩時間の方が長いかもしれない。

一方で、自分自身で時間を自由に使えない人は、走る時間、休憩時間を自分で決めることができない。

マラソンの主催者(他人)ごとに決められたルールに従って走る必要がある。

◆人生マラソン A日程◆

実施日:月曜〜金曜日

9:00 走り出し

12:00 休憩

13:00 再開

17:00 終了

◆人生マラソン B日程◆

実施日:毎日

8:00 走り出し

10:00 休憩

13:00 再開

15:00 休憩

17:00 再開

21:00 終了

自分自身で自由に時間を使えない人は、走らざるを得ない状況に陥っているかもしれない。

◆人生マラソン 特別ルール◆

終了時間までに目標地点までたどり着かなかった場合は、終了時間を2時間まで延長して走ってもらう。

諸君の人生は、どのくらい自分で決められているだろうか?

「好きなことを自由にできている」という人がいる一方で、「決められたルールや時間の中で生活している」という人もいる。

しかし「決められたルールや時間の中での生活」が「絶対に良くない」と言っているわけではない。

もちろん法律が無ければ、安心・安全な生活を送ることができないからだ。

仕事にしても、自ら積極的に「したい」とは思わないものの「自分で見つけた目標」がある人なら、ある程度ルールが決められている方が、モチベーションを維持できるかもしれない。

しかし、

「さすがに毎日、長時間拘束されるのはツライ!」と思ったり、

「決められた目標が高すぎる!」と思ったり、

「苦手なことをさせられると、時間がかかって終わらない!」など、

諸君の能力や掲げる目標、そして与えられたルールによっても、その人の人生の豊かさに影響がおよぶのが事実だろう。

自分自身で自由に時間を使える人と、そうでない人がいる。

このことこそが、人生は「不平等」であるということだろう。

人生の可処分時間を考える

先ほど書いたような、個人が自由に使える時間のことを「可処分時間」と言う。

この可処分時間には、睡眠や食事、仕事や家事など生活に欠かせない時間は含まない。

下記のような生活に欠かせない時間を「1次活動」「2次活動」と言う。

1次活動

・睡眠

・身の回りの用事

・食事2次活動

出典:総務省統計局(https://www.stat.go.jp/data/shakai/1996/4.html)

・通勤・通学

・仕事(収入を伴う仕事)

・学業(学生が学校の授業やそれに関連して行う学習活動)

・家事

・介護・看護(入浴・屋内の移動・食事等の手助け)

・育児

・買い物

1日24時間から、この「1次活動」「2次活動」を除いた残りの時間が可処分時間だ。

テレビを見たり、ゲームをしたり、音楽を楽しんだりするのは、すべて可処分時間に含まれる。

可処分時間について、モデルケースを2つ挙げてみる。

いずれのモデルも、あくまで架空の人物だから注意してくれたまえ。

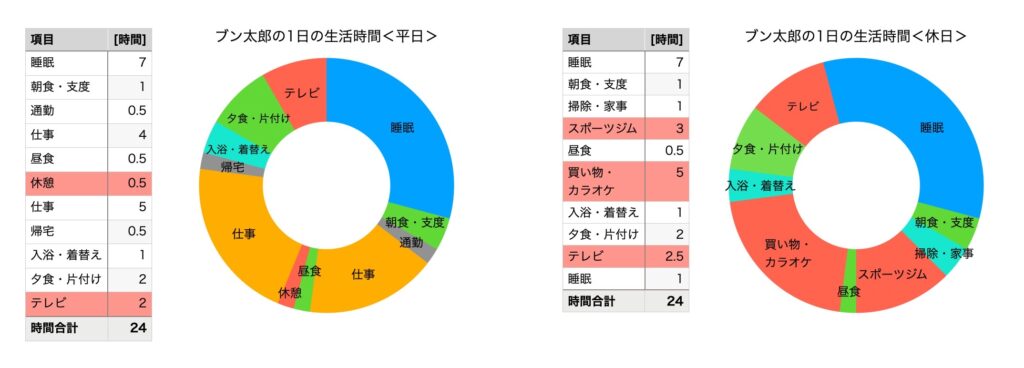

【モデルケース1】

氏名:家所 ブン太郎(仮名)

性別:男性

年齢:30

家族:独身一人暮らし

仕事:会社員(フルタイム)、週休二日

◆可処分時間

平日(5日間/週):2.5時間/日

休日(2日間/週):10.5時間/日

1日平均の可処分時間(7日間/週):約4.8時間/日

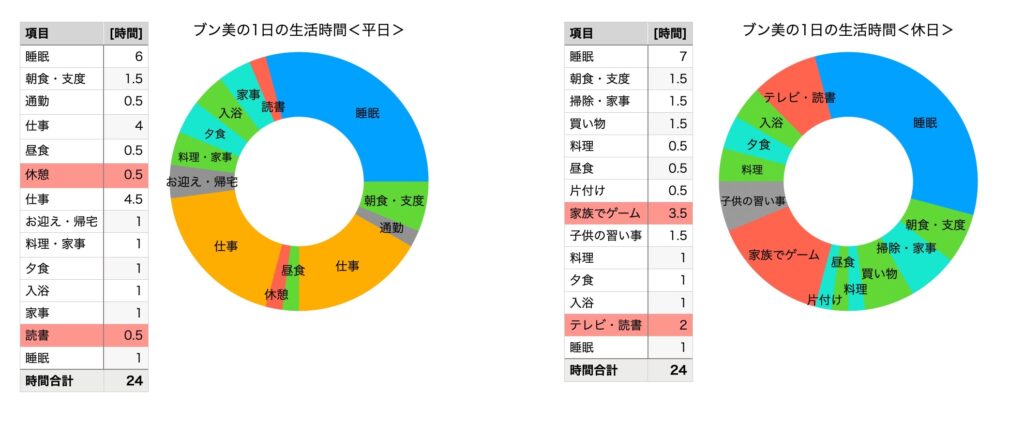

【モデルケース2】

氏名:次巻 ブン美(仮名)

性別:女性

年齢:30

家族:夫婦+子供(小学生1人)

仕事:会社員(フルタイム)、週休二日

◆可処分時間

平日(5日間/週):1.0時間/日

休日(2日間/週):5.5時間/日

1日平均の可処分時間(7日間/週):約2.3時間/日

諸君も上記のモデルケースを参考に、自分自身の可処分時間を出してみるといい。

きっと三者三様になることだろう。

ここで、モデルケースの1日平均の可処分時間を比較すると、

ブン太郎さん:4.8時間/日

ブン美 さん:2.3時間/日

と、1日当たり2.5時間の差がある。

この差は、

1ヶ月(/30日)で75時間。

1年間(/365日)で912.5時間におよぶ。

これは、1年間でおよそ38日分の差である。

諸君が算出した、自分自身の可処分時間と比較するとどうだろう?

モデルケースと、さほど変わらないだろうか?

諸君は、自分の可処分時間に納得しているだろうか?

「自由」と「平等」のオモテとウラ

先ほどのモデルケースでは、一人暮らしのブン太郎さんと比べて、結婚して子供のいるブン美さんの方が可処分時間が短くなっていた。

ここで誤解してほしくないのは「だから結婚するな」「子供は産むな」と言いたいのではない。

あくまでもモデルケースでの例え話だ。

それと、可処分時間は長い方がうれしいかもしれないが、短いからといって不幸せということでもない。

本当に重要なのは、自分の可処分時間の長さに納得した上で、人生に満足しているかどうかということだ。

ブン美さんは、ブン太郎さんより可処分時間が少ないことを知った上で、人生に満足していればそれでいいのだ。

諸君は小学校で「みなさんは自由で平等です」と教わったと思う。

これは世界人権宣言に明言されていることだ。

世界人権宣言は、人権および自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したものであり、人権の歴史において重要な地位を占めています。1948年12月10日に第3回国連総会において採択されました。なお、1950年の第5回国連総会において、毎年12月10日を「人権デー」として、世界中で記念行事を行うことが決議されました。

出典:外務省(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/)

第一条

出典:世界人権宣言(仮訳文)(外務省)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/1b_001.html)

すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。

この「自由と平等」を声高に叫んだ所で、現実はそう甘くない。

「自由と平等」は、あくまでも理念にすぎない。

そして「自由」と「平等」が同時に成立するのは困難である。

例えば、小学校の給食の時間を思い浮かべてほしい。

3年1組の学級目標は「自由」。

このクラスでは、給食のおかずの量は自由に決められる。

食欲旺盛なタケシくんは大盛りで、少食のシズカさんは少なくて。

ただ、これは「平等」と言えるだろうか?

隣の3年2組の学級目標は「平等」。

このクラスでは、給食のおかずの量はグラム単位で厳密に配分されている。

大柄なゲンタくんも、小柄なアユミさんも同じ量だ。

ただ、ここに「自由」はあるのだろうか?

この例で、3年1組と2組、どちらが正しいか?と言っているわけではない。

それぞれの学級で話し合い、納得した上で決定したルールの元、運営されているだけなのだ。

だから、他のクラスの人間に「3年1組は不平等だと思う」とか「3年2組は不自由でかわいそう」とか言われる筋合いはないわけだ。

逆に、他のクラスの意見に触発された3年2組の一人が、勝手にカレーを大盛りしようものなら、みんなから白い目で見られ、午後には臨時のクラス会議が開かれることになることだろう。

結局、家事「したくない」はワガママなのか?

好んで「したくない」家事をやっているわけじゃない!

やめられるのなら、今すぐやめたい!

自分や家族の生活のために「仕方なく」しているだけだ!

可能ならば「したくない!」

こう思うのは、ワガママなのか?

仮に、それがワガママだとするならば、

「家事『しない』のはワガママだ!」という意見もワガママに過ぎない。

結局、人間はワガママなのだ。

だから両立しない「自由」と「平等」を同時に追い求めようとする。

先ほどの2つの可処分時間のモデルケースに登場した、ブン太郎さんとブン美さんを思い出してほしい。

一人暮らしのブン太郎さんが「家事したくない」と言った所で、非難する者は現れるだろうか?

あまり料理しないからと言って、部屋が散らかっているからと言って、洗濯は週に2回だからと言って、バッシングを受けるだろうか?

一方、小学生の子供を持つブン美さんが同じ状態だったらどうだろう?

仮に家族が納得していても、世間の風当たりは同じだろうか?

私は違うと思う。

それは「したくない」と言いながらも、仕方なく家事を行なっている人たち、つまり同じく「家事したくない」仲間からの「家事をしないなんてズルい!」というワガママな意見も含まれると思う。

もう一度言おう。

結局、人間はワガママなのだ。

私タンジズムも、「イヤ」だと思う家事が山ほどある。

→【料理編】これがイヤ!「したくない」理由5選

→【洗濯編】これがイヤ!「したくない」理由5選

→【掃除編】ここがイヤ!「したくない』理由4選

だから、自分の人生を「したくない」ことに費やすことは、本当にもったいないのだ!

自分以外の誰かの人生のために、自分の人生を犠牲にしなくていいのだ!

人生は長いようで短い。

人生100年時代とは言うものの、明日、突然終わるかもしれない。

だから本当だったら、「したくない」ことに自分の人生を費やすヒマなどまったく無いのだ。

そんなヒマがあるのなら、「したい」ことに時間を使って、人生を楽しむべきである!

このまま「したくない」ことにエネルギーを使い続けるより、今変わることに少しだけエネルギーを使った方が、きっと、この先の人生のためになる。

「他人と過去は変えられないが、自分と未来は変えられる」

諸君が「したくない」家事から解放されて、「したい」ことで人生を楽しんでもらうことを願って。

コメント